2010年07月03日

7月2日(金)“第14回 喜多見で沖縄語を話す会”

“喜多見で沖縄語を話す会”の活動報告を、(株)M.A.P.のブログ「M.A.P.after5」からこちらの専用ブログへ引き継ぐことにしました。

※なお第14回以前の記事は、第1回の記事から順番に読むことができます。

⇒第1回“喜多見で沖縄語を話す会”(M.A.P.after5)

というわけで7月2日(金)の勉強会の報告です。

“第14回 喜多見で沖縄語を話す会”

早いもので(会話練習11)になりました。

昨日の勉強は

①疑問詞の使い方(その3)

「何時(いち)」

「幾ち(いくち)」

の使い方を勉強しました。

一例をご紹介します。

……………………………………………………………………

例:「あなたは何時沖縄へ行きましたか?」

(沖縄語訳)

「うんじょー、いち うちなーかい めんそーちゃが?」

……………………………………………………………………

※うんじゅ(あなた)、うんじょー(あなたは)

※いち(いつ)

※うちなー(おきなわ)

※かい(~に)

目的がはっきりしている場合(~かい)

目的があいまいな場合 (~んかい)

と使い分けることがあったそうですが、最近はうやむやになってきているそうです。

※めんそーる(「行く・来る」の丁寧語)

めんそーちゃん(過去形)

※~が(ですか?)

といった具合です。

【脱線ゆんたくコーナー@7月2日】

昨日はウコー(御香)とウチカビ(紙銭)と亀甲墓の話でした。

沖縄の線香といえば、黒いイモクズで作られたヒラウコー(平御香)が有名です。

平御香(ヒラウコー)は6本の線香が連なって板状になって1本になっている帯条の御香で、

トートーメー(御元祖)や墓のご先祖様に、一番最初にお線香をあげるときには、

ご先祖様全員に向けてお線香をささげるといういう意味で「十二支」の分で12本、

ヒラウコーは6本セットなので、ヒラウコー2本で12本のお線香をささげるのですが、

数え方が、

ヒラウコー1本(イップン)

ヒラウコー2本(ニフン)

ヒラウコー3本(サンブン)

「ヒラウコー2本(ニフン)で、12本(ジュウニフン)」

とか、

また沖縄ではあの世のお金として、ウチカビ(紙銭)を焼くという話になったら

沖縄で「私の実家でウチカビを作っていました!」という方が勉強会のメンバーにいて

ウチカビの作り方を教えていただいたり、

お盆のときにトートーメーにお供えするサトウキビは

あの世の人が使う杖で、八重山のアンガマ踊り(あの世の人たちが帰ってきて踊る)

のあの世から戻ってきた沖縄たちの踊りでも、サトウキビの杖をついて登場して

踊りを踊るとか、

あの世にお土産を持って帰るとき、頭に荷物を載せてかえるが、

その時の荷物の台座を「ガンシチナー」といって、お盆のときに、スイカを載せる円座のようなものを作って、あれも、あの世の人が使うのだとか。

東京のお盆はまもなくですが、オキナワは旧盆で約一月遅れでお盆があります。

お盆の踊りが「エイサー踊り」で、そろそろエイサーの季節ですね。

■次回の勉強会の日程

次回は「8月6日(金)19時~21時」です。

⇒第15回の記事へ

……………………………………………………………………

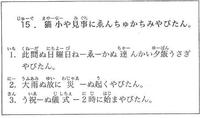

【おまけ】

うんじゅが情けどぅ頼まりる

※なお第14回以前の記事は、第1回の記事から順番に読むことができます。

⇒第1回“喜多見で沖縄語を話す会”(M.A.P.after5)

というわけで7月2日(金)の勉強会の報告です。

“第14回 喜多見で沖縄語を話す会”

早いもので(会話練習11)になりました。

昨日の勉強は

①疑問詞の使い方(その3)

「何時(いち)」

「幾ち(いくち)」

の使い方を勉強しました。

一例をご紹介します。

……………………………………………………………………

例:「あなたは何時沖縄へ行きましたか?」

(沖縄語訳)

「うんじょー、いち うちなーかい めんそーちゃが?」

……………………………………………………………………

※うんじゅ(あなた)、うんじょー(あなたは)

※いち(いつ)

※うちなー(おきなわ)

※かい(~に)

目的がはっきりしている場合(~かい)

目的があいまいな場合 (~んかい)

と使い分けることがあったそうですが、最近はうやむやになってきているそうです。

※めんそーる(「行く・来る」の丁寧語)

めんそーちゃん(過去形)

※~が(ですか?)

といった具合です。

【脱線ゆんたくコーナー@7月2日】

昨日はウコー(御香)とウチカビ(紙銭)と亀甲墓の話でした。

沖縄の線香といえば、黒いイモクズで作られたヒラウコー(平御香)が有名です。

平御香(ヒラウコー)は6本の線香が連なって板状になって1本になっている帯条の御香で、

トートーメー(御元祖)や墓のご先祖様に、一番最初にお線香をあげるときには、

ご先祖様全員に向けてお線香をささげるといういう意味で「十二支」の分で12本、

ヒラウコーは6本セットなので、ヒラウコー2本で12本のお線香をささげるのですが、

数え方が、

ヒラウコー1本(イップン)

ヒラウコー2本(ニフン)

ヒラウコー3本(サンブン)

「ヒラウコー2本(ニフン)で、12本(ジュウニフン)」

とか、

また沖縄ではあの世のお金として、ウチカビ(紙銭)を焼くという話になったら

沖縄で「私の実家でウチカビを作っていました!」という方が勉強会のメンバーにいて

ウチカビの作り方を教えていただいたり、

お盆のときにトートーメーにお供えするサトウキビは

あの世の人が使う杖で、八重山のアンガマ踊り(あの世の人たちが帰ってきて踊る)

のあの世から戻ってきた沖縄たちの踊りでも、サトウキビの杖をついて登場して

踊りを踊るとか、

あの世にお土産を持って帰るとき、頭に荷物を載せてかえるが、

その時の荷物の台座を「ガンシチナー」といって、お盆のときに、スイカを載せる円座のようなものを作って、あれも、あの世の人が使うのだとか。

東京のお盆はまもなくですが、オキナワは旧盆で約一月遅れでお盆があります。

お盆の踊りが「エイサー踊り」で、そろそろエイサーの季節ですね。

■次回の勉強会の日程

次回は「8月6日(金)19時~21時」です。

⇒第15回の記事へ

……………………………………………………………………

【おまけ】

うんじゅが情けどぅ頼まりる

Posted by はいさい狛江 at 10:43│Comments(0)

│活動報告